兵庫県南あわじ市にある、おのころ島神社。

古事記・日本書紀で、日本の島々を作ったとされる二柱の神様、

夫婦和合や縁結びに御利益のある神様です。

この二神は、天上にある「天の浮橋」にお立ちになり、「天の沼矛」で海原をかき回すと、その矛より滴る潮がおのずと凝り固まって島となりました。

この島が「

「自ら凝り固まった島」ということで「自凝島」というわけですね。

こちらは、おのころ島神社の絵馬。

この絵馬の絵が、この神社のすべてを物語っています。

二神は、この島に降りて淡路島を生み、四国を生み、隠岐島、九州、壱岐島、対馬、佐渡島、本州と、次々に日本の国土を生みだしました。

おのころ島神社は小高い丘の頂上に鎮座していますが、この丘は国生みの舞台となったおのころ島であると伝えられています。

おのころ島神社の鳥居は、日本三大鳥居の一つ

神戸淡路鳴門自動車道の西淡三原ICで降りてしばらく車を走らせると、回りに何もないところにひと際大きな鳥居が見えてきます。

これが、おのころ島神社の第一鳥居です。

高さ21.7mで、京都の平安神宮、広島の厳島神社の鳥居と並ぶ、日本三大鳥居の一つに数えられています。

歩いている人と比べたら一目瞭然ですね^^

鳥居の下の方はかなりの太さなのですが、下の写真、横に停められている車と比べてみれば、その太さもものすごいですね。

おのころ島神社には参拝の順番があります。

おのころ島神社の境内はそんなに広くありませんが、参拝の順路があります。

上の写真は神楽殿の前に貼られていたのですが、目立たないのか、周りにいた参拝客は、この順序どおり回っている様子はありませんでした(≧▽≦)

まあ、自由に参拝しても問題ないと思いますが、せっかくなので私はこの道順に沿って参拝しました。

まずは、入り口の大鳥居をくぐってすぐ、階段があります。

階段を登るとすぐあるのが、「

「セキレイ」というのは鳥の一種で、とても夫婦仲の良い鳥です。

但し書きによると、イザナギノミコトとイザナミノミコトは、つがいのセキレイがこの石の上で夫婦の契りを交わしているのを見て、夫婦として国産みをすることにしたのだとか。

この石は、セキレイのようにいつまでも仲良く生涯を共にするお相手を見つける、良縁を結ぶための石というわけです。

セキレイ石には、いかにも「引っ張ってください」と言わんばかりの紅白の縄が置かれていますが、「引っ張らないでください」と書かれた立て札も置かれています^^;

これは、軽く握るだけでOKなんです。

使い方は、現在パートナーがいるかどうか、パートナーと一緒にここに来ているのかどうかで違ってきます。

【新しい出会いを授かりたい人】

- 「白い縄」のみを握り、続いて「赤い縄」のみを握り、その後思いを込めてお祈りします。

【今の絆をより深めたい人】

- パートナーと二人で神社に来られている方:男性は「赤い縄」、女性は「白い縄」を握り、手を繋いで思いを込めてお祈りします。

- パートナーはいるけど一人で来ている方:まず「赤い縄」のみを握り、続いて「白い縄」のみを握り、その後思いを込めてお祈りします。

一人で来ている場合、やり方は似ていますが、握る縄の色の順番が違いますね。

どういう意味があるのかはわかりません^^;

そして次は、参道正面にある神楽殿。

この奥にご本殿があるので、拝殿のように見えますがここは神楽殿なのだそうです。

でも、拝殿と同じくここからお祈りします。

御本殿には、イザナギノミコト、イザナミノミコトの夫婦神が祀られています。

夫婦円満、縁結びの神様を祀っている神社らしく、神楽殿の近くにはハート形の絵馬も掛けられていました。

本殿参拝が終わったら、参拝順序どおり、御本殿の右側へ。

すると、何やら小さな社殿があります。

近づいてみると、「御神木」と書かれた立て札がありました。

どうやらここが2番目の参拝場所の御神木があるようです。

中を覗くと、枯れた御神木が横たわっていました。

この御神木がなぜ2番目の参拝なのか、どういう由緒があるのかはどこにも書かれていませんでした。

でも、2番目の参拝場所なのでひとまずお参りを済ませます。

そしてもう一度神楽殿の前を通って、最後の参拝場所、八百萬神社に向かいます。

途中、御本殿の屋根が見えますよ^^

そしてたどり着いた八百萬神社。

イザナギノミコトとイザナミノミコトは、日本の島々を生んだ後は、日本の神々を次々に生んでいきます。

ここに祀られているのは、イザナミノミコトが生んだ御子神様達です。

日本には

つまり、ここでお祈りすれば日本中の神々にお祈りできる、ということになります。

八百萬神社の参拝を終えて、帰り道を進むと、途中で分岐点があります。

寄り道すると、「安産のお砂所」があるようです。

寄り道してみると、その御砂所がありました。

ここは産宮神社という社になっています。

この社はどういう社なのでしょう?

ここで冒頭で紹介した神話の話に戻ってみると、御祭神が「天の沼矛」で海原をかき回した時に、そこから滴る塩が固まっておのころ島になった、となっています。

つまり、この場所は矛先から落ちたといわれる塩砂場なのです。

なので、ここの塩砂は安産の塩砂とされているんですね。

参拝ルートにはありませんが、安産を願って神社を訪れた方は、ここも忘れずに参拝しておきたいところです。

御砂所から鳥居のところにはすぐ出られるのですが、ここで私はショートカットせず、あえて参道に戻って、参拝ルート通りに御本殿のまわりを回って、鳥居から出ました。

一応参拝順序通りに回ってみたかったからです^^

回ってみると、御祭神の御神徳通りの御利益が散りばめられた神社ですね^^

社務所で販売されているお守りも、御神徳に由来するものがたくさんありました。

夫婦の絆を深めそうなお守り。

家庭円満、安産のお守り。

良縁を結びたい方はもちろんですが、現在のパートナーとよりよくありたい方は訪れておきたい神社ですね^^

あとはこんなものまで。

おのころ島神社のテーマソングです^^

社務所で御朱印を頂いた時、何やら神社にちなんだ感じの歌が流れていたので、社務所の方に聞いてみると、音楽家の方に頼んで、きちんと作ってもらったそうです。

結構買う人いるみたいです^^

境内の外にある、国産み神話ゆかりの場所

おのころ島神社は、国生み神話に思いを馳せることのできる神社ですが、思いを馳せるなら、境内の外にある神話スポットにも寄りたいところです。

神社の近くに2ヶ所あります。

まず1つ目は天の浮橋です。

イザナギ、イザナミの2神が、最初に降り立った場所です。

それがこちら。

神社から西へ約400mのところにあるのですが、民家の並ぶ普通の道にいきなり現れるので、車で移動していると見逃してしまうかもしれません。

近くに車を停めるところもないですし、道が狭い上に交通量が意外と多いので、車は神社に停めて歩いて行く方がベターです。

鳥居の先はこのようになっていました。

柵に囲まれているのが浮橋。

今は神跡となっているようです。

柵の中には石があるのですが、これがどのように橋が構成されていたのかはよくわかりませんでした(≧▽≦)

そして、天の浮橋からさらに北西へ約400メートルほど行ったところに2つ目の神話スポット、

「葦原国」というのは、神代における日本国の別名。

海辺に葦が繁っていて、五穀豊穣の沃土であったようです。

天の浮橋のある通りを北に真っすぐ行って、郵便局の横の狭い農道を行くとあるのですが、畑の中にポツンとある感じです。

近づいてみると、何やら石碑が立っています。

「千速(ちはや)振る 神代の昔 あしはらを ひらきそめにし 国常跡(くにとこのあと)」

と書かれています。

この葦原国には、名前の由来通り、葦のような雑草が、あたかも葦が生えているかのようにたくさん生えています。

葦というのは、水辺に生えるもの。

縄文時代のこのあたりは入江だったといわれていますから、このような感じの葦原国があった、ということを彷彿させますね。

ここで「葦原国」と「天の浮橋」「御砂所」「おのころ島神社」の位置関係を考えてみます。

大ざっぱに、上の順に西から東に並んでいて、おのころ島神社が一番高いところにあるのですが、そうなると、葦原国の場所が入江で、天の浮橋が海に浮いた橋、御砂所が海岸の砂浜、そしておのころ島神社は海に浮いた小島だった、と考えることができますね。

日本書紀・古事記に書かれている国産み神話は、淡路島で生活していた

「天の浮橋」や「葦原国」などの神跡は、一見すると何なのかよくわかりませんが、もしかしたらこの海人族の間では何か重要な場所だったのかもしれませんね。

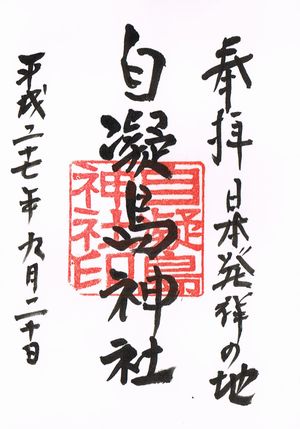

おのころ島神社の御朱印

おのころ島神社の御朱印です。

おのころ島はどこにあったのか?

この神社では、神社のあたりがおのころ島であったと説明していますが、実は諸説あります。

- おのころ島神社のある旧三原町の

榎列 地区 - 淡路島の南に約4.6キロの所にある

沼島 - 淡路島北部の淡路町にある絵島

- 淡路島全体

といった説が挙がっています。

沼島にも「おのころ神社」という神社があるんですよね。

おのころ島はどこにあったのか?

神の時代の産物ですから絶対に解けない謎ですが、ロマンがありますね^^